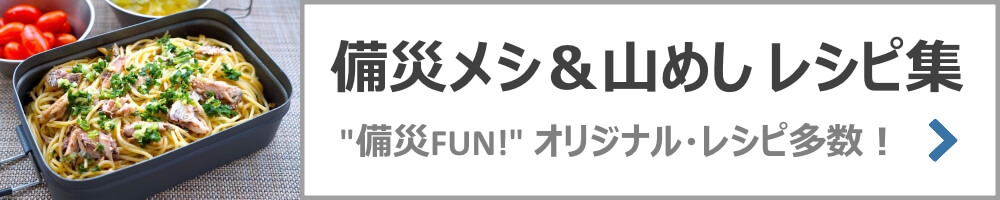

これまでに発生した大きな震災で避難所が開設されると都度、課題となるのが食事の栄養バランスでした。各種の調査によっても、避難所での食事や炊き出しのメニューとして要望が多かったのが野菜類。どうしてもお米やパンなどの炭水化物が中心となってしまうのが被災直後〜2週間の食事。阪神淡路大震災や東日本大震災でも、食事の内容が偏ったために便秘になる方々も多かったようです。

そんなときでも、みずから被災時用の「野菜系食材」を備蓄しておけば安心です。特に役立つのは

・野菜ジュース

・乾燥野菜

・乾燥海藻類

・瓶詰めやレトルトパウチの野菜類

ですが、今回は野菜ジュースと乾燥野菜、そしてタンパク質(肉類)として焼き鳥の缶詰めを使った炊き込みご飯です。

・「山クッカー角形3の大鍋(炊き込み2人前用)」

・「esbit ポケットストーブ」

・固形燃料1個

・無洗米(1合:160g)

・野菜ジュース(1本)

・乾燥野菜(乾燥重量で20g程度またはお好みの量)

・スイートコーンの缶詰(1缶)

・焼き鳥の缶詰(塩味・1〜2缶)

・水(30ml程度:炊飯用)

ではいつも通り炊いていきますので、esbitポケットストーブにセットした固形燃料に着火。あとは火が消えるまで放置です。炊き込みご飯のときは、ユニフレームの「バーナーパット(レビュー記事)」を併用すると焦げ付きにくいので便利です。

20年以上前の阪神淡路大震災のときから震災時には野菜が不足すると言われながら、東日本大震災でも同様の問題は発生しました。われわれ一般庶民の備蓄食品の認識と言えば、未だに乾パンやインスタント食品、レトルト食品、ビスケットやチョコレートなどの菓子類にアルファ米&パックご飯というのがまだまだ主流で、成分的には大半が「炭水化物」です。

さらに、政府や自治体が定める緊急時に備えた食品備蓄のガイドラインにも「野菜」に関する備蓄の基準などは記載がほとんどありません。

参考資料:農水省提供の「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」

とは言え、今後そのあたりの課題が短期で解決できるかと言えばなかなか難しいでしょう。1つの避難所で100人の避難者を受け入れた場合に必要な日々の生活物資の内容と量を想像してみれば解りやすいです。状況は非常時、電気ガス水道などのインフラや流通は止まり、地域の自治体すら震災直後は機能停止に陥っていることは過去の例を見ても明らかです。

東日本大震災では、発生直後の避難所の運営が(初動対応の立ち上げが遅れていたため)自治体ではなく一般市民有志によるケースなども散見されましたが、避難してきた人たちが避難所の生活の質に対して苦情を言うなどの状況も多かったと耳にします。だからこそ、各個人・各家庭レベルでの備えが重要になってきます。しかし、普段何らの備えもなくいきなり実践というのもなかなか難しいもの。

「備災メシ」は、キャンプやアウトドア・アクティビティとも共通しているだけでなく、普段の食事にも十分に活用できるものですので、ぜひ試してみてください。炊き込みご飯であれば、炊飯工程をご家庭の炊飯器に換えるだけです。